こんにちは、サイト管理者のDackeyと申します。このサイトを立ち上げ、1年が経過しました。作品集として、活動で作成してきたイラスト(写真)とその背景的な説明を投稿してきましたが、どのような経緯で誕生したのか、なぜ2年間もハマっている遊びなのか、どんな遊びなのか、といった根本的な説明を省略してきました。

管理者がサイトを立ち上げてから、並行して別の課題に追われ、まとまった時間が取れずにいました。1年を経過した今、この「もじつけ」の活動概要を紹介できそうです。

主要な仲間たち

「もじつけ」を紹介するにあたって、主要な3名の仲間を紹介します。

1人目は、”ゆーだい”さん。彼とは2021年からの付き合いで、幼児教育の視点から遊びを語ります。この「もじつけ」の初期メンバーであり、現在も活動に参加してもらっています。また、彼は「切貼民話師」として、民話や妖怪を題材としたコラージュの制作活動をしています。

「もじつけ」って、なんぞや?_切貼民話師ゆーだい_note

「切貼民話師」としての活動、始めます!!_切貼民話師ゆーだい_note

2人目は、”オオシマ”さん。彼は2020年からの仲間で、芸術系の大学に在籍されていたこともあり、遊びデザイン(遊び制作)の視点から遊びを語ります。この「もじつけ」が完成する以前の【遊びについて話したい】といった会の仲間であり、月に1度ぐらいの間隔で遊びに関するお題を私と”ゆーだい”さん、オオシマさんの3人で語らったものです。オオシマさんは【ツミコ】や【キメキメラ】等の遊びを作りあげています。

遊びの制作 : カードを合わせてキメラを作るゲーム 『キメキメラ』_オオシマ_note

そして、3人目は、”ヨシダ”さん。彼は2022年の「もじつけ」の活動が開始されてからの付き合いで、私が大学で学部生支援をしていた時に声をかけたことがキッカケで長い間、参加してくれました。上記2名とは異なるプレイヤー的な視点で遊びに参加してくれました。現在は教育分野の大学院に進学され、活動を休止されていますが、再び参加されることをお待ちしております。

上記の3名以外にも、X(旧Twitter)上でこの活動について相談に乗ってもいました。このような相談や支えがなければ、活動が成立しなかったと思います。この場を借りて、感謝申し上げます。

「もじつけ」の誕生

時間は2022年の7月頃に遡ります。久しぶりに連絡をとった”ゆーだい”さんと遊びの雑談がキッカケでした。当初の会話を思い返すと、このような内容を話していたかと思います。

『文字を見ただけで「〇〇ってこういう意味だよね」と共通して理解できるのって凄いことだと思うんです。でも、そのイメージの共有はどのレベルでできるんですかね?最初から文字を見て全ての意味を推測できる訳ではないと思うのです。

例えば、【うむ】という意味の通らなさそうな単語を見せたとき、何を連想し、説明できそうですか?私の頭の中には産まれるの【産む】や有り無しの【有無】が漢字変換することができます。おそらく、高校生でも似たような変換が出てくると思います。じゃあ、中学生では?小学生やもっと小さな就学前の子どもたちだったらどんな反応が返ってくるでしょうか?【うむ】という発音が解れば、連想ゲームのように意味を作り始めるかもしれませんね。』

このような会話から始まりました。”ゆーだい”さんに「おもしろそう」との率直な感想をいただき、まず、大人である私たちがどのような反応をするのか、とテストプレイをしてみることになりました。初めは、2文字の情報に対して、絵と対応した説明文を書いてもらうことにしました。

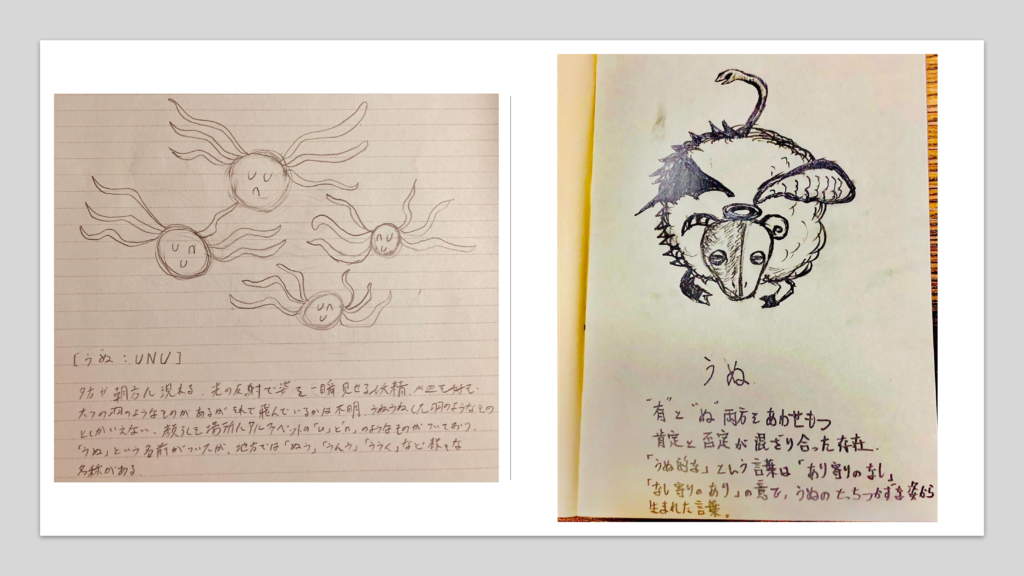

1つ目の作品は【うぬ】です。私が左で、”ゆーだい”さんが右の作品です。”ゆーだい”さんのイラストは素敵な絵だと見返してしまいます。見てわかるように絵は異なりますが、文字に対する意味づけに共通するところがありました。公開日まで打ち合わせることもなくても、何か文字には共通した意味を感じさせるのかも知れません。

余談でありますが、言語心理学の講義でブーバ・キキ効果を思い出しました。フーバ・キキ効果とは、2つの図形を見せて、『どっちがブーバで、どっちがキキですか?』と尋ねた研究です。また、「う」に丸みを感じ、「し」はキツい音に聞こえるといった日本語の音声に対する感じ方の研究もあるように、私たちの認識は形や音で共通した感性が生まれる傾向があるみたいです(関心がある方は参照ください)。

話を戻すと、知らない文字(単語)に対してどのように理解しているのか、さらには、文字から創出されるイメージ画や説明を共有する際にどのような共通点がみられるのかということに、私と”ゆーだい”さんは関心を持ちました。このようなやり取りから「もじつけ」が誕生したのでした。

なぜ2年間もハマっている遊びなのか

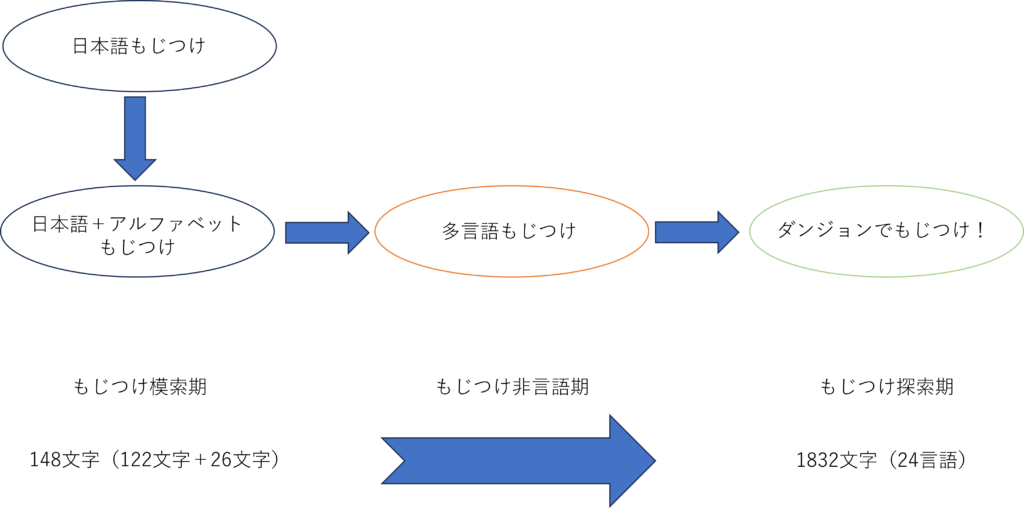

初期の「もじつけ」は2文字の日本語から始まりました。2022年7月から開始し、気がついたら2年に達しそうです。その間、もじつけの遊び方について様々な話し合いが行われ、発展してきました(大きな分類で模索期、非言語期、探索期と分けて紹介します)。まず、この遊びの偶発性を成立するために、文字のランダム生成を取り入れました。方法はExcelシートに五十音順に平仮名を並べ、ランダム演算をすることで意図しない文字の生成を可能にしました。

模索期では、『通常の「もじつけ」以外に写真で表現してもいいのではないか』と言った意見もありました。やってみたものの、文字にあった写真を撮ることは難しいということがわかり、平仮名の「もじつけ」が続けました。平仮名の「もじつけ」をしている中で、私たちは文字の音にイメージが持ってかれるのではないかと思うようになりました。それを立証するためにも、アルファベットを取り入れました。アルファベットの要素を取り入れても同様の結果が出たため、「もじつけ」の課題は発音であることがわかりました。

非言語期は「発音や音声がわからない単語に対してどのような推測をするのか」といったことを試すために、世界各国の言語をExcelに入力した時代です。具体的にはロシア語、ハングル、カザフ語、ギリシャ文字、ヒエログリフ、ゲール文字、ブラーフミー系文字などの言語(現在では24言語)を導入しました。これらの言語は音もわからなければ、当然、意味も知らない文字情報です。それが組合わさると、文字に向き合いどのような意味づけができそうかを考え始めていました。

主に参加してくれていた”ゆーだい”さんと”ヨシダ”さんの絵も見ていると、イラストの創出過程が異なることが発表の中でわかりました。私は文字に対して考察し、その後にイラストと説明文を作成していきますが、”ゆーだい”さんは文字を直観的にイラストに置き換えた後に意味づけをするといい、”ヨシダ”さんはイラストの中にお題の文字を組み込んだ意味づけをすると話していました。要するに、音のわからない文字に対しては文字の形状的な特徴に意識を向け、個々の経験や気分がイラストに反映させていることが回数を重ねる中でわかってきました。

非言語期の遊び方は、個人の心的側面に作用されやすいことも仲間間との話で分かってきました。同時に、心的側面の影響が強いため参加者が限られてしまうことが懸念されました。この遊びをより一般的な遊びとして受け入れてもらうにはどうすればいいかと探索期にはいってから考え始めました。

非言語期のように、文字と向き合うと個人の内面が反映されてしまうため、お題の自由性に制限をかけることにしました。そもそも遊びは何もルールがなくともできますが、制限や要素を足して複雑になるほど、他者に遊び方が伝わりやすくなるものです。

そこで、現在も取組んでいる探索期の「ダンジョンでもじつけ!」で追加したのが、ダンジョンというフィールド要素です。〈文字〉×〈フィールド〉にすることで、自分の内面に着目するだけでなく、〈フィールド〉という枠にイメージを制限させました。予想していた通り、1つの制限(フィールド)があることで、イラストや説明文に共通する点が増えてくることがわかりました。

模索期から始まり探索期に至るまで、試行錯誤があり、成立させてきました。下にもじつけの歴史を簡略化した図を載せています。

「もじつけ」とは:どのように遊ぶのか

今まで、「もじつけ」の誕生から現在に至るまでの歴史を紹介してきました。私は「もじつけ」を説明するとき、想像(imagination)×創造(creativity)の表現遊びと伝えています。「もじつけ」は「文字をこじつける遊び」を略称した遊び名なのです。

この「もじつけ」の遊び方を紹介します。この遊びは1人でも複数人でも遊ぶことができます。

遊びの進行は、1)お題の文字を決める、2)お題完成の期限を決める、3)期限になったら公開する、4)公開した後に各作品を見ながら感想や共通点を発見する、といった順番に進めていきます。お題に対してイラストと作品説明ができたら完成です。イラストはモノトーンでも、カラフルでも、デジタル画でも、ビット画でも、コラージュ画でも、さらには彫刻や工作でも、自分が表現できるものであれば、それが作品です。

この遊びには最低限のルールがあります。

作品の中で、1)他者を不快にさせる表現は用いないこと、2)著作権や肖像権に触れるような表現しないこと、の2点が原則です。また、複数人で遊ぶときには、3)発表当日まで作品を公開しないこと、4)発表した他者の作品を卑下しないこと、の2点が追加されます。3)は先に公開した人のイメージに影響を受けやすくなり、「もじつけ」の醍醐味が失ってしまうからです。

おわりに

「もじつけ」の歴史を振り返ることができました。初めは「知らない文字情報をどのように認識しているのか」といった素朴な疑問から遊びの探索が始まりました。試行錯誤の上、非言語期の発想に至り、探索期で遊びらしい枠の中に「もじつけ」を納めることができました。

今後の発展をどのようにしていくか、といった課題が残されています。しばらくは探索期が続くと思いますが、長く続くとマンネリ化する恐れがありそうです(単語をみてパターン化してしまうと、遊びから作業になりそうです)。自由な発想が続けられるよう、アップデートを重ねて継続したいと思います。

もし、私たちの遊びに関心を持ち、遊んでみたい場合は以下の点を守るようにお願いいたします。遊び方に不明な点がありましたら、コメントで対応いたしますのでご確認ください。

- この遊びの発案者はDackeyであること。

- この遊びで他者を傷つけたり、陥れたりするような作品を制作しないこと。

- 他の著作物をこの遊びにあてはめないこと(オリジナリティある作品を作成ください)。

- 写真を使用して作成する場合は、著作権や肖像権に該当しないもので作成すること。

- 商業的な利用で使用しないこと。

今後も活動内容を更新していきますので、お楽しみください。

コメント